2023년 2월 13일

옆집미술의 누군가

안녕하세요. 옆집미술의 누군가입니다. 지금쯤 저의 정체를 눈치채신 분들이 있겠죠? 그렇지만 저의 정체를 전면에 내세우면서 감상을 나누기에는 조금 부끄러운 감이 있어 여전히 ‘옆미의 누군가’로 여러분께 이야기하고자 해요.

저는 혼자 시간을 보내고 싶을 때는 무조건 종로 어딘가로 떠난답니다. 안국역 쪽으로 가면 국립현대미술관, 국제갤러리, 갤러리 현대 등이 있고 광화문 쪽으로 가면 일민미술관, 서울시립미술관이 있어요. 이날에는 오랜만에 서울시립미술관으로 향했습니다.

제가 이날 본 전시는 ≪구본창의 항해≫였어요. 사실 사진에 대해서는 잘 모르는 터라 그동안 사진전에 대한 매력을 잘 느끼지 못했는데, 이 전시를 보고 나서는 사진에서 미감, 예술성이 느껴지는 포인트에 대해 생각해 볼 수 있게 되었어요. 작가님이 오늘날까지 활발히 활동하시기에 전시된 작품 수 역시 어마어마했는데 작가님의 시간에 따라 전시 방향이 전개되어 당신의 심정과 함께 그 시기에 제작된 작품의 의미를 더더욱 잘 이해할 수 있었던 전시인 거 같아요.

사실 이 전시는 글이 너무 좋은 전시였어요. 작가님이 독일로 떠났을 때의 상황을 설명해 주는 글이나 혹은 작품의 의미에 대해 좀 더 내밀한 시선에서 설명해 주는 글들이 리플렛과 벽에 꼼꼼히 적혀 있어 사진을 감상함과 동시에 글을 읽는 재미가 있던 전시였답니다.

앗 저의 모습이 어렴풋이 보이네요. 이 사진에는 열아홉이던 작가님이 남해의 한 바닷가에서 수평선을 바라보는 모습이 담겨 있어요.

저는 왜인지 작가님의 모습에 저를 투영하게 되더라고요. 작은 크기의 사진이긴 하지만 왜인지 작가님의 등 너머 드넓은 바다가 눈에 밟혔던 거 같아요. 당시에 저 역시 한국에서 멀리 떨어진 곳에서 살고 싶다는 생각이 강했기에 그랬던 거 같기도 하고…

보면서 독일 낭만주의 풍경화 중 카스파 다비드 프리드리히의 <바닷가의 수도승>이 떠올랐어요. 그 작품 역시 인물의 뒷모습과 함께 광활한 자연이 펼쳐져 있는데, 그 작품의 경우 자연에 대한 경외심이 주가 된 것에 비해 이 작품의 경우는 열아홉 소년의 강렬한 열망이랄까요. 모종의 해방감이 잔잔히 요동치는 듯 보였어요.

앞서 언급했듯이 월텍스트를 읽는 재미가 있던 전시였기에 가장 공감이 많이 갔던 글을 찍어봤어요.

개인적으로 서울을 생각할 때면 회색이 떠올라서 ‘회색 도시’ 혹은 ‘잿빛 서울’이라는 말을 많이 썼는데 월텍스트에도 똑같은 말로 서울을 설명해서 작가님의 상황과 그것이 담긴 사진에 더더욱 공감하며 전시를 관람할 수 있었던 거 같아요

두 사진 모두 본래는 각각 연작으로 작업 된 사진인데 그중 저의 마음에 들었던 사진들만을 찍어봤어요. 작가님의 청년 시절 작업하신 사진을 보면 공통적으로 이민자의 위치에서 정착하지 못한, 낯선 감정을 불러일으키는 거 같아요.

<초기 유럽>의 경우는 독일로 유학길을 떠난 동양인 청년의 방황하는 시선이 투영되어 있는 듯하고, <긴 오후의 미행>의 경우에는 유학 생활을 마치고 돌아온 서울에 대한 이질감이 드러나는 듯해요. 저는 특히 서울의 이질감을 담은 이 시각적으로나 의미상으로 와 닿았던 거 같아요. 내가 그리워하고 안온함을 느끼던 내 고향이 낯설게 느껴지는 순간이 온다면 굉장히 슬플 거 같기도 하고요.

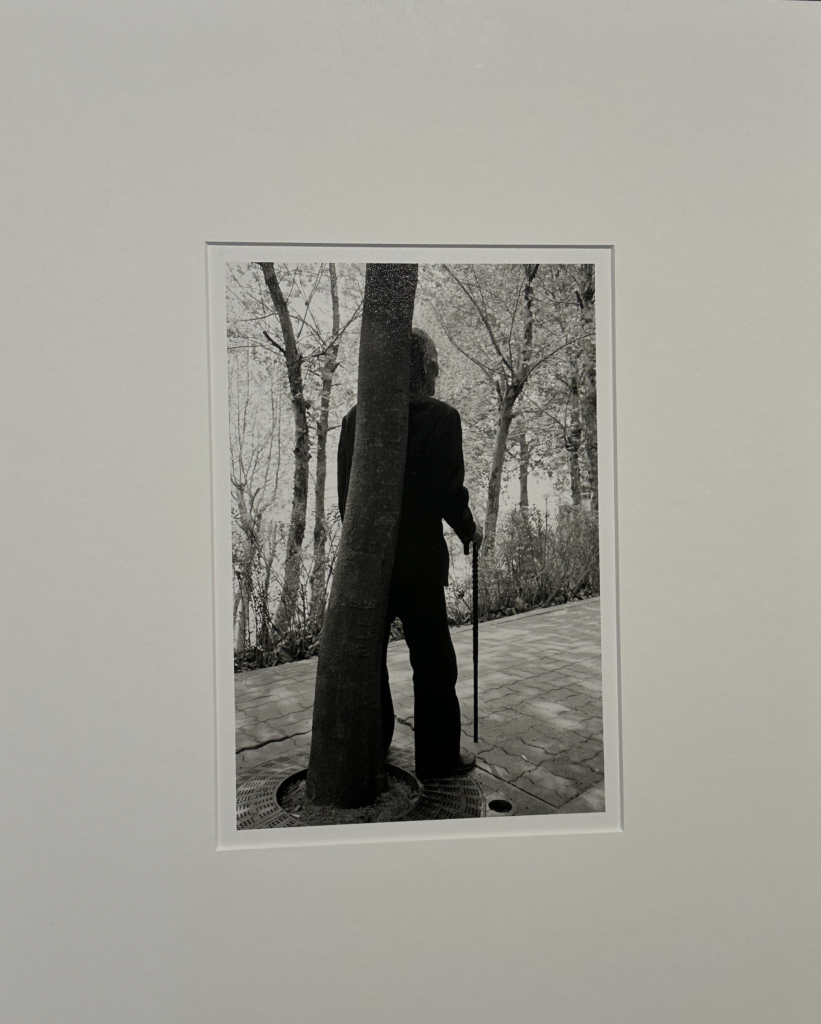

전시의 가장 마지막 섹션인 ‘열린 방’에 전시된 사진이에요. ‘열린 방’이라는 말 자체가 구본창의 항해가 계속된다는, 그 의미를 더욱 강조하는 거 같아서 전시 막바지임에도 불구하고 꼼꼼히 감상한 기억이 나네요.

세계 곳곳을 다니며 눈에 띄던 대상, 인물 등을 찍으셨다고 했는데 개인적으로 작가님의 시선을 탐닉하는 느낌이었던 거 같아요. 특히 이 사진의 경우, 어린 청년의 자화상과 대비되는 노년의 자화상인 거 같아 앞에서 작가의 세월, 동시에 저의 세월을 떠올리며 앞에서 괜히 오래 머물렀던 거 같네요.

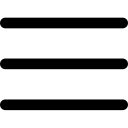

시각적으로 강렬하다고 느꼈던 작품입니다. 작품을 보자마자 방화, 그을린 사람들의 흔적 등에 대한 생각이 났어요. 제목이나 설명 역시 마찬가지이지 않을까 생각했는데, 제목을 <무제>로 남겨 놓음으로써 해석의 여지를 넓히고자 했더라고요. 저에게는 끔찍했던 집단의 기억을 떠올리게 한 작품이지만 여러분의 시선으로는 어땠는지 궁금하네요.

제가 요새 한국 미술에 빠져서 그런지 공간에 들어가자마자 도쿄화랑에서 1975년 열린 ≪한국 5인의 작가 다섯가지 흰색-白≫이 떠올랐어요. 이 전시는 권영우, 박서보, 서승원, 이동엽, 허황 작가들의 작품과 더불어 이우환의 글까지, 오늘날 한국미술의 정체성을 확립했다고 언급되는 대가들의 전시였어요. 한국의 정체성을 담은 전시가 일본에서 개최되었다니, 그를 통해 세계적인 관심을 얻었다니… 굉장히 기묘하죠?

이전에 한국 하면 백의 민족이 자동적으로 떠올랐던 때가 있었죠. 한국의 백색에 대한 담론의 시작은 일본의 야나기 무네요시라는 학자로 부터 비롯되었는데요. 그는 비애미를 주장하며 한국의 백색은 특히나 ‘한’을 담고 있다고 생각했어요. 이 전시는 그 ‘한’의 정서로 대표되는 한국 민족의 정서를 드러내는 전시였답니다.

어떤 부분에서 비애의 감정을 느끼게 되는지 공감이 되긴 하나 지금의 시선으로 한국의 미술은 하나로 정의할 수 없을 만큼 다채로운 듯 해요.

유난히 전공생의 시선이 많이 반영된 에세이인 거 같아 걱정이 되긴 하나, 저 개인적으로는 제법 미술에 대한 생각이 몸에 각인이 된 거 같아 뿌듯한 감정이 듭니다.

저의 과몰입을 유발한 이 전시… 궁금하지 않으시나요? 궁금하다면 …

이미지 출처

포스터: 서울시립미술관 공식 홈페이지

글 이미지: 옆집미술의 누군가

리뷰가 없습니다 아직입니다. 첫 번째 수하기 위해 노력하고 있습니다.